公司资讯

溃疡性结肠炎动物模型建造分享

发布日期:2025-02-06

一、研究背景

溃疡性结肠炎(UC)是免疫介导的结肠非特异性慢性炎症,全球发病率上升,与克罗恩病同属IBD,但发病机制未明,可能涉及遗传、肠道屏障受损、免疫系统异常及肠内微生物等。多种动物模型被用于IBD研究及新药测试。

二、模型选择

葡聚糖硫酸钠(DSS)诱导小鼠溃疡性结肠炎模型,因模拟UC关键特征、操作简便快捷,成为研究UC病理生理学的重要工具。通过调整DSS溶液浓度及饮用时间,可建立急性或慢性模型,影响小鼠结肠细胞,引发免疫反应,症状与病理特征与人相似,且模型重现性好。

三、模型建立

本研究采用C57BL/6小鼠自由饮用DSS溶液的方法进行造模,小鼠自由饮用连续7天,每隔三天更换新的溶液,再换成正常饮用水饮用7天,此为一个循环[5],依次进行35天造模。

四、实验结果

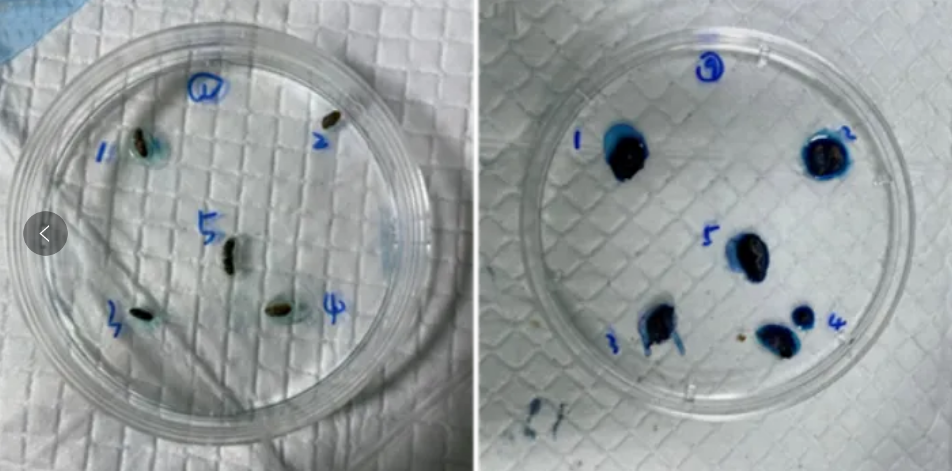

小鼠粪便隐血

与正常组比较,造模小鼠逐渐出现腹泻甚至便血情况,且粪便颗粒感更差。

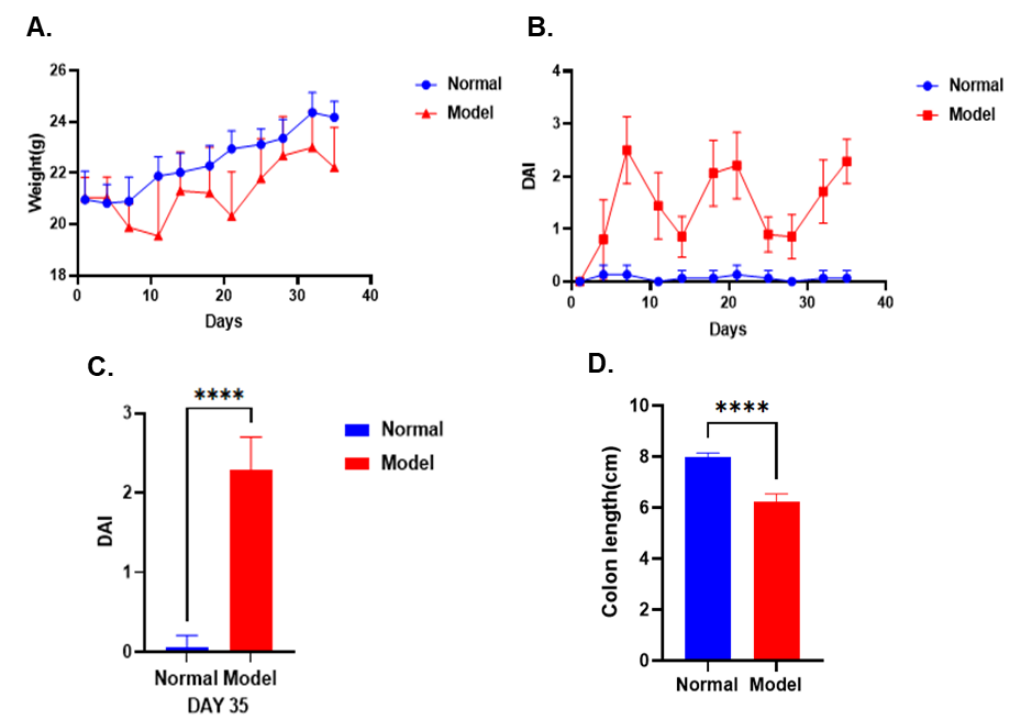

1. 体重,DAI评分及结肠长度变化

造模期间体重及DAI评分均随着给药期与恢复期呈现周期性变化趋势,在造模第35天,模型组与正常组DAI评分呈现出显著差异(p<0.001),模型符合预期。

造模小鼠体重,DAI评分和结肠长度变化

在造模期间,正常组与模型组小鼠的体重、疾病活动指数(DAI)评分及结肠长度均呈现不同趋势。至试验结束时,模型组小鼠的DAI评分相较于正常组显著升高(p < 0.0001),同时结肠长度明显缩短(p < 0.0001),这些差异通过t检验得以确认。

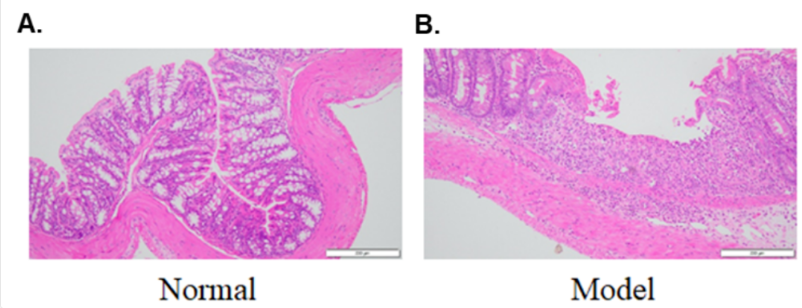

2. 结肠病理表现

造模完成后,对小鼠结肠进行HE染色观察。与正常组相比,模型组结肠组织展现出明显的UC特征:广泛溃疡形成,固有层底部肠腺坏死伴随隐窝结构消失,结缔组织增生,并有大量淋巴细胞浸润。此外,黏膜下层水肿,肌层结构变得松散,同样伴有大量淋巴细胞浸润。这些病理变化导致模型组结肠长度显著缩短,进一步验证了模型符合溃疡性结肠炎的疾病表现。

小鼠结肠组织病理

正常组小鼠结肠组织结构完好无损,上皮细胞排列有序,未见炎症迹象。相比之下,模型组小鼠结肠呈现出显著的炎症反应,包括大量炎性细胞浸润、黏膜水肿充血、表皮细胞受损脱落或坏死,隐窝与杯状细胞大量减少,以及黏膜下层明显增厚等病理特征。

3. 炎症因子表达

在UC模型小鼠血清中,与炎症相关的因子IL-6、TNF-α表达显著上升,而IL-10、TGF-β1等抑炎因子表达下降。IL-6和TNF-α促进炎症反应,IL-10和TGF-β1则抑制炎症,这些变化反映了UC的疾病活动度。

造模小鼠血清炎症因子水平

五、实验小结

本研究通过C57BL/6小鼠自由饮用DSS溶液35天,成功构建溃疡性结肠炎模型。与正常小鼠相比,模型小鼠出现粪便隐血、DAI升高、结肠缩短,血清中促炎因子IL-6、TNF-α上升(p <0.001),抑炎因子IL-10、TGF-β1下降(p <0.01,p <0.001),并伴有典型UC病理表现。综上,采用DSS直接饮用造模方式,成功建立了稳定的小鼠UC模型。

今天这篇文章就到这里啦

有相关业务需求的可以打电话咨询噢!

更多服务咨询请致电:

15001394959

15555144551

17666664644

导科医药竭诚为您服务